陈督兮:太野

展期:2019年5月11日至6月16日

陈督兮个展“太野”于2019年5月11日至6月16日在上海五五画廊举办。这是陈督兮自2016年“动静等观”之后在五五画廊呈现的第二个个展。

近几年,登山成了陈督兮生活的常态。行走山间,逐渐归还于他一个属于自然的肉身。远古动能的绵延自何而来?什么是他的古老身体真正需要的?他开始思考这些问题。当他俯身翻越陡峭岩壁的缝隙时,岩石的颗粒清晰地映在膝盖的皮肤上;当他踩在干枯的树叶上,会腾起两个季节灰尘的味道;当他在面对悬崖时,当他抚摸苔藓时,当他在河道的石头上四肢并用上下腾挪时,当他的整个身体被镶嵌在青翠的深潭时,督兮慢慢有了答案。

这种实实在在的感知才是他可以信赖的。就像晴朗的夜晚只有月亮可以帮他在这个时空中找到存在的位置一样。督兮越来越怀疑理性与逻辑思维的可靠性。所以认知需要重塑,督兮的意思是他需要重塑关于为以身体的有限需求为原点而产生的认知。这个准绳理应在自然秩序中建立而非在文化经验中。或许在这背后有一个更加宏阔的规则。

我们对大地有很多维度的认知。在人类出现之前,大地走过了惊涛骇浪般的漫长历史 - 这是地质的历史。从冥古宙之始,到太古宙、元古宙、显生宙,然后是古生代、中生代、新生代,再然后是下面若干的纪,纪下分世、世下分期 、期下分时。这漫长的地质演变中,小行星数亿年的撞击形成了浩瀚无际的熔岩海;含有水分的陨石流星雨经过数千万年的轰炸,冷却后形成了海洋;海洋中火山喷发形成了岛屿,岛屿链接形成了大陆,大陆被挤压成高山,断裂成沟壑。生命灭绝又再生,周而复始。如此漫长的岁月被层层叠叠挤压在地下。 在如此庞大的时间刻度中,文明与地质形成的重叠是短暂的,因而也产生出一种巨大的张力,它让我们思考前路与归宿。有时候,我们的身体需要匍匐在大地上才可以听到它的鼻息,虽然我们的身体衍生于此,但总是对它知之甚少。用自然的身体去描绘自然,绘画也便是自然本身。让人的天然性与物的天然性保持一种互通和清明,个体的异质自会彰显。督兮所锤炼和努力的方向恰在于此。知返乃途,唯有让笔中的水与时间一起消逝。

陈督兮,1983年出生于四川成都。现生活、工作于北京。

.JPG)

.JPG)

流线的几何学、美学与诗学

文 / 刘化童

2019年6月15日 · 典藏Artcoco

在现实世界里,线是不存在的。按照几何学定义,它只是一个抽象概念,仅具有位置、长度和方向的变化,却并不具备宽度和厚度的属性。在自然界中,人们宣称目测到的线,也不过是视觉上的分界线,乃是由于光的照射和反射才得以被勾勒出来的轮廓 - 它只是人们感知三维空间的方式。当自然界的感受方式成为绘画中的表现方式,从未存在的线才化身为必不可少的线条,使得绘画平面中的物象产生了不同面的透视关系。然而,绘画中的线条终究不是现实世界里的线,构成不同面的分界的线条,并不真实存在于现实世界的物质表面。

对于绘画而言,线条何其重要,甚至达到了近乎构成本质的崇高地位 - 线条就是线条自身,也只显示自身,并且是其所是。在西方主流艺术史中,早在康定斯基时代,就已在抽象绘画中践行着将线条归还给线条的还原法则了。至于具象绘画,无论怎样突出线条的意味,遵循形式主义的理想范式,由于视觉习惯使然,线条始终被掩盖在具体的形象之下,未能获得凸显地位。换言之,线条是构成具象的元素,然而难以在凝视中成为具象绘画的本质。与此同时,这一难题也反向地构成了某种挑战:正是因为线条只是具象绘画的元素,所以不少艺术家就愈是希望赋予它本质的意义。在那群知其不可为而为之的艺术家里,陈督兮就是其中之一。

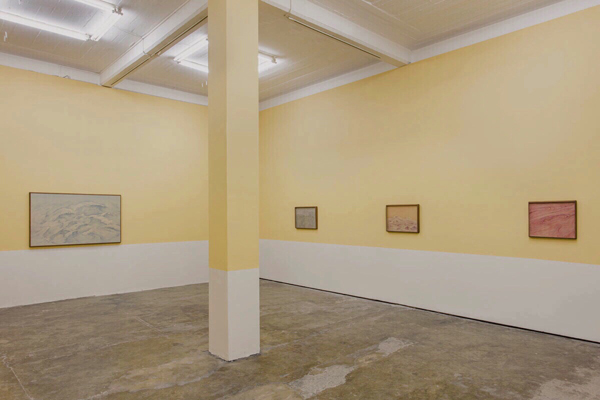

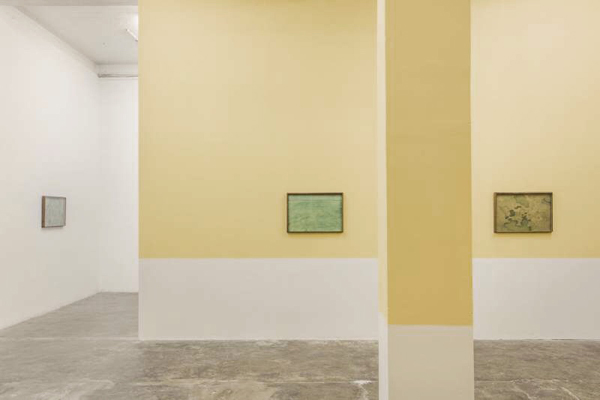

在他近期的个展“太野”中,共计展出九件绢本作品,它们尽数关乎山水之象。陡峭岩壁的石质肌理、如同树木年轮般盘绕着线圈的地质、潮汐洋流与海浪的波纹,这些自然界中的物象一旦进入陈督兮的绘画平面之内,立即演变为如何通过线条予以赋形的视觉嬉戏。每一幅作品的用色都极为单调(几乎就是黄褐色、赭红色、暗绿色等几种刻意做旧的颜色),画面也精简至仅有线条(大抵是顺滑的、绵长的流线),却足以把观看者的视觉引导向认为它们就是山石与水流。

无疑,苏州园林中的太湖石与葛饰北斋笔端的神奈川巨浪,都竭力地诉说着山石与水流之美。这似乎已是不证自明的共识。可是,纵然是相同的对象,现实中的物象与绘画中的形象毕竟也不是同一物。在绘画中,能够直观到的不过是线条之美,而物象本身的美只是想象的产物。这或许就印证了柏格森(Henri Bergson)曾提出的一种“流线的美学”。在他看来,人们之所以认为流线比直线更具美感,乃是缘于它不如直线那般存在明确的延伸方向,流线享尽了曲折、回旋、绵延甚至是消失的各种变幻的可能性。对于陈督兮的诸多作品,也是如此。不管形象看上去似石如水,或是怎样,但它实际存留在画面上的就只是流线,并且用刻意为之的单色和线条削弱画面的再现感,从而明示出这些作品的初衷 - 线条本身才是这些作品最值得观看的对象;相反,它所勾勒出的形象不过是具象绘画中无可避免的“障眼法”,它是作品得以成立的前提,却不是想要展示的结果。

在此,线条可以什么也不是,它只是握住画笔的手指以及操控着它的手臂留存在画面上的痕迹。除了具有证明功能,痕迹同样什么也不是。譬如在绘画领域,它验证着存在着艺术家、手艺和画面之间的联系,意味着手臂的肌肉运动与画面中笔触和笔势的技术性关联,以及让艺术家从中享受着自己对于外物的控制力。在这种意义上,“流线的美学”(如何感知流线)势必就可以平移到另一个维度上,形成“流线的诗学”(如何基于修辞地去表达流线)。很显然,更多变幻的可能性使得流线远比直线难于表达。倘若逆向思考一番,比之直线,流线又何尝不是暗含更多的修辞空间,借此给予艺术家更多的炫技机会?又或者,按照密斯·凡德罗(Mies Van der Rohe)提出的“少即是多”的辩证逻辑,若非少到极致的单色与线条,艺术家又如何能把“流线的诗学”尽可能地扩充到多呢?